不妊症の検査について

※以下、▼をクリックすると詳細がご覧いただけます。

不妊治療を始める前には不妊原因を見つけるための検査を必ず行います。

妊娠の成立には①卵子と精子、②卵管内での受精、③受精卵の卵管内の輸送、④子宮内膜への着床が必要で、一つでも欠けると不妊となります。不妊症のスクリーニング検査は妊娠成立に必要な要素を加味した上で、月経周期に合わせ、一番良い時期にタイミングよく検査を行っていきます。これらの検査は原因検索の手がかりになるとともに、その後の治療方針を効率的に進める根拠となります。

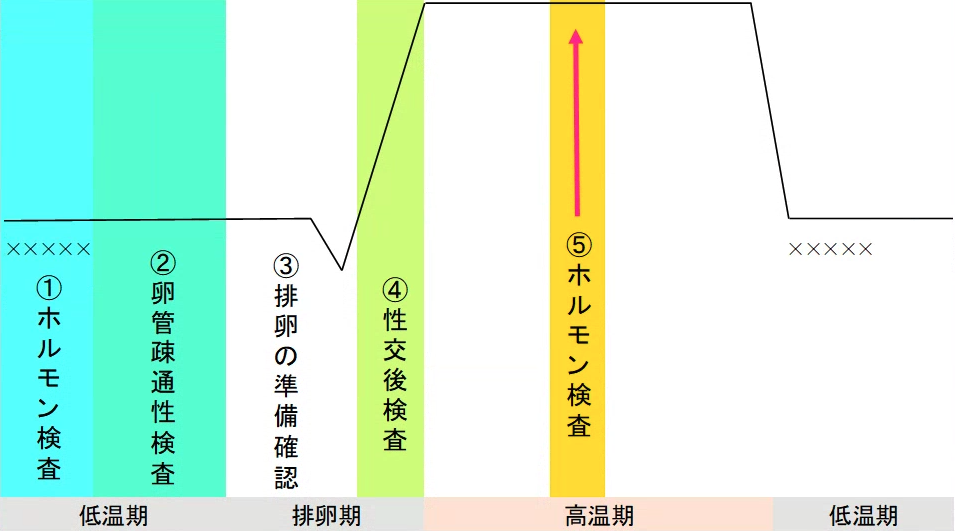

月経周期と基礎体温グラフからみる検査のスケジュール

- ホルモン検査(低温期):月経開始から2〜7日目

卵巣機能の評価を目的に、FSH、LH、PRL、(テストステロン)の測定を行います。

- 卵管疎通性検査

子宮卵管造影検査(HSG)または通水検査にて卵管の通過性を確認します。

- 排卵準備の確認

排卵日の予測のため、超音波検査にて卵胞の発育状況を確認します。さらに排卵の近さを確認するため、頚管粘液検査やホルモン検査(尿中LH又は、ホルモン採血)を併用します。

- 性交後検査(フーナーテスト)

排卵日頃に性交し、来院していただき頸管粘液中に精子が進入したことを確かめる検査です。

- ホルモン検査:高温期中期 (排卵して約1週間後)のプロゲステロン(P4)を測定します。

- 精液検査

排卵日前後はさけて、精液検査を実施します。

禁欲を2~5日間行った後、自宅又は院内で精液を採取していただきます。

精液検査の結果は検査当日確認することができます。

- 月経周期に左右されずに測定できる血液検査

甲状腺機能検査(TSH、freeT4)、抗精子抗体、AMH

基礎体温・・

まずは基礎体温を測ることから始めましょう。基礎体温を測ると、1. 排卵の有無 2. 排卵日の予測 3. 黄体機能不全の有無 4. 不正出血の原因の推測が可能になります。

基礎体温のパターン

★正常な基礎体温

ほぼ2週間の低温相とほぼ2週間の高温相がある場合が理想的排卵周期と考えられます。低温相と高温相の差が0.3℃以上あるのが正常です。必ずしも排卵日に体温が最低になるわけではありません。

★黄体機能不全

基本的には、基礎体温と黄体中期の血中プロゲステロン値から判断します。高温相が短縮(≦10日)していたり、低温相と高温相の温度差が小さかったり(<0.3℃)、高温相に温度の凹凸がみられる場合、黄体中期の血中プロゲステロンが10ng/ml 未満の場合などの所見があれば黄体機能不全である可能性が高いです。

★無排卵周期症

低温相のみで高温相がみられないまま月経をみるものが無排卵周期症です。毎周期無排卵の場合を持続無排卵周期症、時々無排卵周期をみる場合を散発無排卵周期症と呼びます。卵巣の機能がさらに損なわれると月経がみられなくなり、無月経という状態になります。

★妊娠した場合

高温相が 3週間以上持続した場合 は、ほぼ妊娠として診断しても間違いありません。ただし、黄体機能不全症の治療の目的で黄体ホルモンやHCGの治療を受けている場合は、妊娠に関係なく高温相が持続する場合があります。

基礎体温は、目が覚めたら毎日なるべく同じ時間に、体を動かす前にすぐ測定しましょう。

検査内容について

- ホルモン検査:月経開始から2〜7日目

卵巣機能の評価を目的に、FSH、LH、PRLの測定を行います。

PRLがたくさん出すぎると排卵が障害されます。また、多嚢胞性卵巣症候群を疑う場合にはテストステロンの測定も行います。女性の場合、テストステロンが多いと排卵障害につながり、男性では少なすぎると造精機能が障害されます。

名称と働き

LH

(黄体化ホルモン) |

脳下垂体から分泌され、卵胞を破裂させて排卵を起こします。

黄体を形成させる作用があります。

|

FSH

(卵胞刺激ホルモン) |

脳下垂体から分泌され、卵胞を発育させます。 |

PRL

(プロラクチン:乳汁分泌ホルモン) |

脳下垂体から分泌され、乳腺を刺激して乳汁を作るホルモンです。排卵を抑える作用もあります。 |

テストステロン

(男性ホルモン) |

女性も少量のテストステロンが卵巣や副腎から出ますが、分泌量が多すぎると排卵が障害されます。 |

- 卵管疎通性検査

子宮卵管造影検査(HSG)または通水検査にて卵管の通過性を確認します。

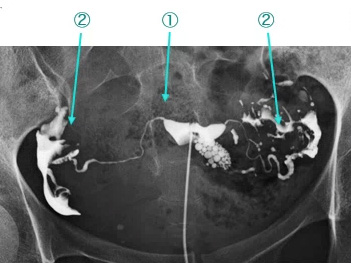

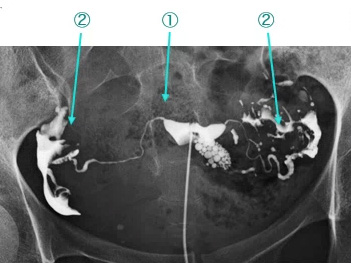

「子宮卵管造影検査(HSG)」とは

レントゲン(X線)検査で、子宮の入り口から管を入れて、造影剤という溶液を注入し、子宮内から卵管へ流し込み、子宮内の状態と両側の卵管の通りおよび、卵管からおなかの中への拡がりを見る検査です。造影剤はレントゲンで白く写るため、卵管が通っているかどうかの全体像が画像としてはっきりとわかります。また、HSGでは卵管の通過性のみならず、卵管采周囲癒着の程度を知ることができます。

- 正常な子宮腔

- 左右の卵管膨大部まで描出され、卵管采から造影剤が流出すると、卵管は通っていることになります。

- 排卵準備の確認

頚管粘液の状態、卵胞の発育状況、排卵に近いホルモン状況について確認します。

複数の検査を併用することで、卵胞の発育程度を知ることができ、排卵日を正しく推定することができます。検査項目は以下の通りです。

頚管粘液検査

排卵期のおりものを採取して行う検査です。女性は排卵日近くになると子宮と膣とを結ぶ子宮頸管という管が水様透明な粘液で満たされます。精子は良好な頸管粘液の存在している時のみ、子宮腔の中に泳いで進入できます。頸管粘液は0.3~0.4mlほどになりますが、これが少ない場合、粘稠性が高い場合、精子は子宮腔内に進入できず、不妊になります。

経膣超音波検査

超音波検査の一つで、膣内に挿入して子宮や卵巣の状態を観察するための検査です。

例えば、月経期には5mm程度の卵胞が、排卵期には20mm程度になり、さらに排卵により嚢胞様の像が消失する様子を正確にモニターすることができます。

尿中LH検査

排卵日予測検査として、尿中LHを調べます。

LHは日々少量分泌されていますが、排卵間近になると急激に分泌量が多くなり、「LHサージ」と呼ばれる大量分泌が起きます。このLHサージ開始の32〜40時間後に排卵が起こります。尿中LH検査はこのLHサージの開始を短時間で知ることができます。たまに排卵間近でなくても反応することがあるため、卵胞の大きさと合わせて評価することをお勧めします。

血中エストロゲン(E2)、LH検査

血中のエストロゲン(E2)とLHを測定し、排卵日を予測します。

卵胞が発育するにつれてエストロゲン(E2)は上昇し、排卵間近になるとLHは上昇します。

採血結果は約1時間かかります。

名称と働き

LH

(黄体化ホルモン) |

脳下垂体から分泌され、卵胞を破裂させて排卵を起こします。

黄体を形成させる作用があります。

|

エストロゲン

(卵胞ホルモン) |

卵巣にある顆粒膜細胞から分泌され、子宮内膜を増殖させます。

排卵前に子宮頚管粘液を増加させます。

|

- 性交後検査(フーナーテスト)

排卵日頃に性交し、来院していただき頸管粘液中に精子が進入したことを確かめる検査です。性交後6時間から12時間以内に検査します。精子の進入が認められても粘液中で精子の運動性が悪い場合があります。難治性不妊の一部の女性は体内に精子と結合しその働きを障害する抗精子抗体という特別な物質を保有していることがあります。

- ホルモン検査:高温期(黄体期)中期 (排卵して約1週間後)

プロゲステロン(P4)を測定します。

プロゲステロン(P4)は排卵した黄体から分泌され、増殖した子宮内膜をさらに柔らかくして、受精卵が着床しやすい状態にします。つまり、妊娠の維持には必須なホルモンです。

着床に関係するホルモンで、分泌量が少ないと着床障害の原因になります。黄体中期の血中プロゲステロン(P4)が10ng/ml 未満の場合、黄体機能不全である可能性が高くなります。

- 精液検査

排卵日前後はさけて、精液検査を実施します。

禁欲を2~7日行った後、自宅又は院内で精液を採取していただきます。

精液検査の結果は検査当日確認することができます。

- 月経周期に左右されずに測定できる血液検査

甲状腺機能検査

TSHとfreeT4で評価します。検査は月経周期に左右されずに測定できます。甲状腺機能は高くても、低くても流産の原因となる可能性があります。

抗精子抗体検査

抗精子抗体は原因不明の不妊やフーナーテストの結果が不良の場合に検査(血液検査)します。陽性ですと、精子の運動機能が低下し、頸管粘液通過性が著しく阻害され、精子が容易に受精しにくい状況になるため、体外受精が必要になってきます。

AMH検査

AMH(アンチミューラリアンホルモン)は卵巣予備能のマーカーとして行う検査(血液検査)です。卵巣予備能とは卵胞が発育し排卵に至る能力のことで、予備能の低下は妊娠に至るチャンスの減少を意味するため、なるべく早く検査することをおすすめします。AMH値は年齢と共に低くなりますが、個人差があり、若い人でも低値になることがあります。また、AMH高値として、多嚢胞性卵巣症候群の診断にも有用です。

AMHは月経周期に左右されないため、いつでも採血測定することができます。